Rはデータ分析専用のプログラミング言語として人気である。WikipediaとBBCの例をご紹介しよう。Wikipediaによると「Rパッケージ数の飛躍的な増大に見られるとおり、統計学を超えて学問分野や業界を問わず、金融工学・時系列分析・機械学習・データマイニング・バイオインフォマティクスなど、柔軟なデータ解析や視覚化そして知識共有の需要に応え得るR言語の普及は世界的な広がりを見せている。(Wikipedia)」である。BBCによると「BBCデータチームでは、Rのggplot2ライブラリを使用して、社内スタイルで出版可能なグラフィックを作成するプロセスをより再現性の高いものにし、また、Rを初めて使う人でも簡単にグラフィックを作成できるように、RパッケージとRクックブックを開発しました。(BBC)」である。

R言語とその統合開発環境であるRStudioのインストールは次の手順で行う。第一に、Rのインストールのために[https://cran.ism.ac.jp]に行く。一番上の「R-◯◯◯.pkg」をクリックしてインストールする。Macの人は[XQuartz]も必ずダウンロードする。第二に、RStudioのインストールのために[https://posit.co/download/rstudio-desktop/#download]に行く。青いボタン[DOWNLOAD RSTUDIO]をクリックしてインストールする。なお、インストールは必須ではなく、[PositCloud]を使えばオンライン上でRStudioを使うことができる。

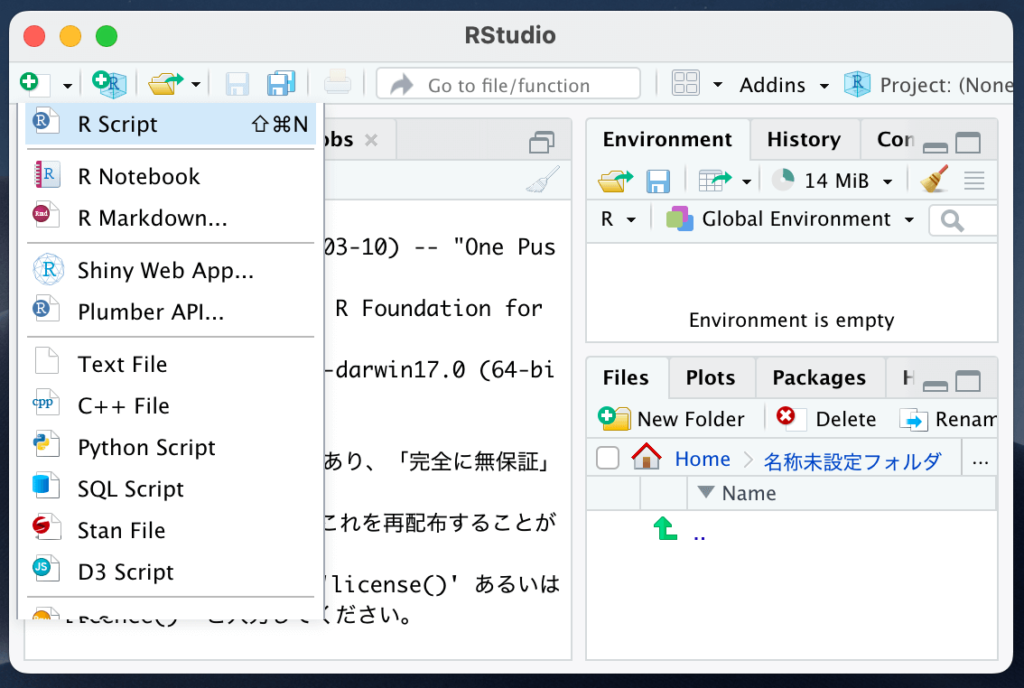

R言語とRStudioをインストールし、作業ディレクトリにデータを入れて、スクリプトで簡単なコードを打ち込めば、さまざまなデータ分析を簡単に実行できる。作業ディレクトリ(Working Directory)は、分析用のデータを入れるPC上のファイルです。作業ディレクトリを作るには、まず左上の「+」と「R」と「青い立方体」が重なったマークをクリックして、一番上の「New Directory」をクリックし、一番上の「New Project」をクリックし、「R_data_analysis」などと適当に名前をつける。Rスクリプト(R Script)は、左上の「+」と「白い正方形」が重なったマークをクリックして「R Script」を選ぶと現れる。Rコードは、Rスクリプトに入れて、上から一行ごとに「command + エンター」で実行する。Rコードの例は、下に載せた。

#Rスクリプトに書くRコードの例

#コメントは「#」。コメントは実行されないプログラム

#1+1の単純な計算

1 + 1 #ここで「command + エンター」

#dataset.csvを読み込み、Data0という名前のデータフレームとする

Data0 <- read.csv("dataset.csv") #ここで「command + エンター」

#重回帰分析を実行。データフレームData0のyを目的変数、x1、x2を説明変数とする重回帰分析を実行する。

lm(y ~ x1 + x2, data=Data0) #ここで「command + エンター」