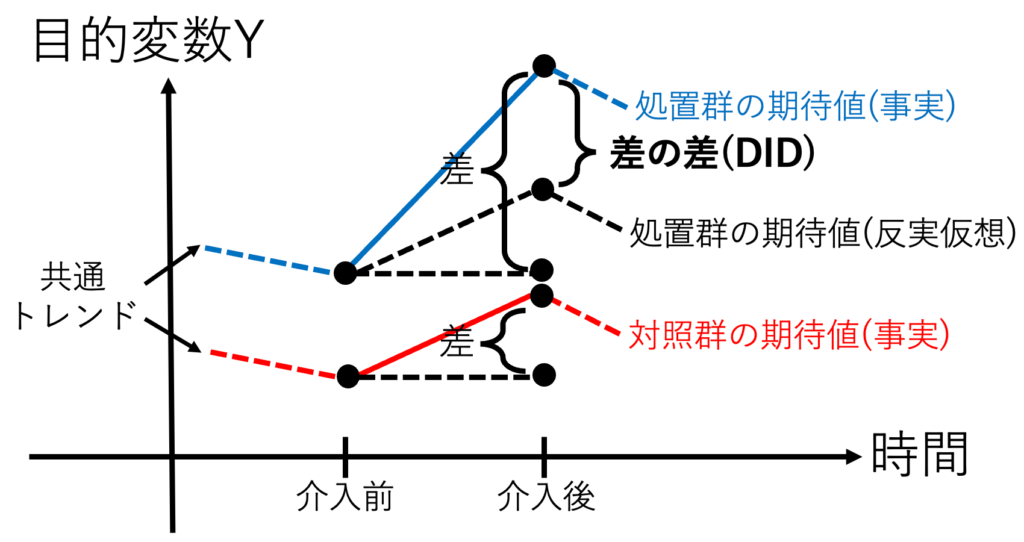

差の差分析(DID:Difference in Difference)は、パネルデータを用いた因果推論の手法として有名だ。処置群と対照群の2群、2期間のデータがあれば、推定は簡単に実行できる。アイデアは、とても印象的だ。ルービンの因果モデルによれば、因果効果とは事実と反事実の差である。しかし、反事実は観測できないから、反実仮想するしかない。そこで、処置群と共通トレンドをもつ対照群を見つけてきて、反事実を推定する。この処置群の平均処置効果ATTは、差の差(DID)と等しい。

出典:しまうま総研(2023)が作成

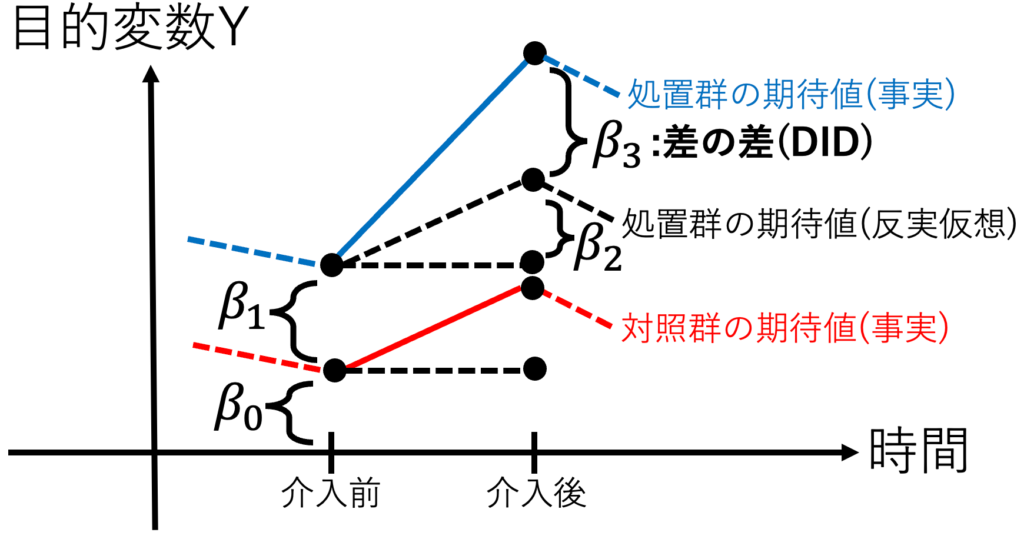

このDID推定だが、交互作用モデルの重回帰モデルに帰着させることができる。処置群ダミーとは、処置群なら1、対照群なら0のダミー変数である。介入後ダミーとは、介入後なら1、介入前なら0のダミー変数である。

$$Y=\beta_0+\beta_1 (D_{処置群ダミー})$$

$$+\beta_2 (D_{介入後ダミー})+\beta_3 (D_{介入後ダミー})(D_{処置群ダミー})+U$$

出典:しまうま総研(2023)が作成

共通トレンドをもつ対照群があるのならば、ぜひ差の差法を使いたい。問題は「介入前から共通トレンドが存在する」「介入前後に共通トレンドから外れるような事象が起きていない」の2点が満たされる対照群をどう見つけるかである。

【追記】

・標準誤差について:差の差法では、クラスター構造に頑健な標準誤差を用いるべきだ。

・差の差法での重回帰分析のシミュレーションについて:

次の母集団モデルを考える。

$$Y=40+10(D_{処置群ダミー})$$

$$+5 (D_{介入後ダミー})+10 (D_{介入後ダミー})(D_{処置群ダミー})+U$$

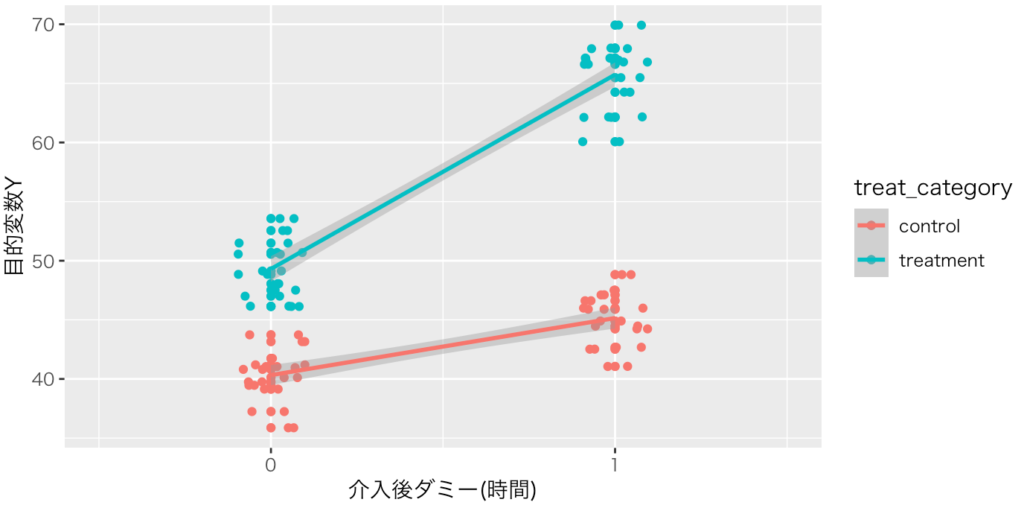

次の標本が生成された。なお、介入後ダミーは0か1だが、それだと点が一直線に並んでしまうので、横方向に散らばせた。

出典:しまうま総研(2023)が作成

解説:コードは追記に掲載

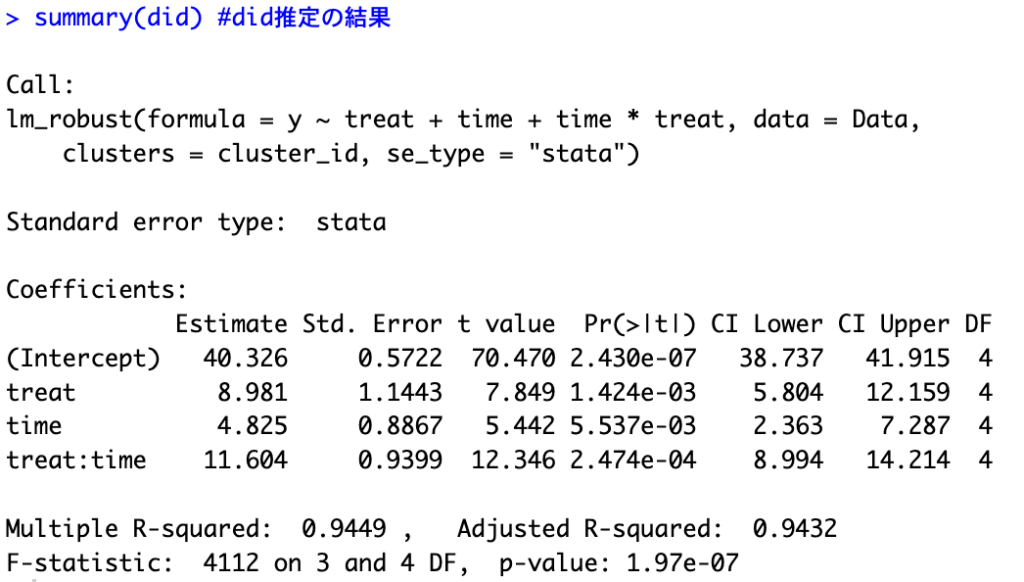

次のコードで推定した結果が、次の通り。差の差(DID)は11.6(95%信頼区間CIは8.99〜14.21)で、母集団の10と近かった。なお、標準誤差はクラスター構造に頑健な標準誤差を用いている。

library(estimatr)

did <- lm_robust(y ~ treat + time +time*treat,

clusters = cluster_id, se_type = "stata",

data = Data)

出典:しまうま総研(2023)が作成

解説:コードは追記に掲載

描画と推定に使用したRコードは以下の通り。

#使用するパッケージ

library(estimatr)

library(ggplot2)

#標本の作成

personal_id <- rep(c(1:25),2)

cluster_id <- rep(c(rep("A",5),rep("B",5),rep("C",5),rep("D",5),rep("E",5)),2)

time <- c(rep(0,25),rep(1,25))

treat <- rep(c(0,1),50)

treat_category <- rep(c("control","treatment"),50)

u<- rnorm(n=50, mean =0, sd=3)

y <- 40 + 10*treat + 5*time + 10*time*treat + u

Data <- data.frame(personal_id,cluster_id,time,treat,y,treat_category)

#差の差推定(クラスター構造に頑健な標準誤差を使用)

library(estimatr)

did <- lm_robust(y ~ treat + time +time*treat,

clusters = cluster_id, se_type = "stata",

data = Data)

summary(did)

#作図

library(ggplot2)

ggplot(Data,aes(x =time, y=y,color = treat_category,stat =treat_category ))+

geom_point()+

geom_jitter(width = 0.1)+

stat_smooth(method = "lm", formula='y~x', se = TRUE)